Naturpark Tiroler Lech – 9. bis 12. Juli 2020 – „Wasser“

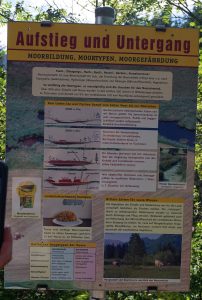

Das Moor in Heiterwang ist unser Ausganspunkt für die vier Tage im Außerfern. Beim Sunnawirt stimmt uns Magnus bei strahlendem Sonnenschein auf die Entstehung der Moore ein. Die Milanković-Zyklen sind verantwortlich für die Entstehung von Eiszeiten und diese wiederum sorgen dafür, dass sich Moore entwickeln können.

Vor 20.000 Jahren lag Heiterwang unter einer 1.000 m mächtigen Eisdecke. Nach dem Schmelzen der Gletscher blieb ein großer See übrig, der verlandete und sich zu einem Hochmoor entwickelte.

Beim Nachbauen der Moorentstehung werden die wesentlichen Prozesse der Entstehung eines Hochmoores verständlich: Nacheiszeitlicher See -> Verlandung -> Torfmoose -> Aufwölbung über den Grundwasserspiegel

Das Fettkraut am Wegesrand ist eine fleischfressende Pflanze. Es deutet auf einen sehr mageren Standort hin.

Magnus misst die Tiefe des Torfkörpers. Drei Meter Tiefe bedeuten eine Reise in die Vergangenheit – 3.000 Jahre zurück! Die Pollen aus dieser Tiefe wurden also um 1.000 v. Chr. abgelagert!

Die Torfmoose sind die charakteristische Vegetation des Hochmoores. Sie sind dafür verantwortlich, dass das Moor immer weiter in die Höhe wächst und dafür, dass der Untergrund versauert. Nur wenige Pflanzen wachsen unter diesen Bedingungen – diese sind aber hoch spezialisiert. Wir finden alle drei heimischen Arten von Sonnentau – den Rundblättrigen, den Mittleren und den Langblättrigen.

Das Pollenspiel ist eine Methode des Forschenden Lernens, bei dem das Prinzip der Pollenanalyse erarbeitet wird. Über die Pollen in den unterschiedlich tiefen Schichten kann die Vegetation der entsprechenden Zeit rekonstruiert werden. Das lässt auch Schlüsse auf die Besiedelung und Bewirtschaftung der Region zu.

Andreas nutzt das Ambiente der Wasenmöser, um für Naturschutz und Schutzgebiete zu sensibilisieren. Das Moor als Klassenzimmer sorgt für größtmögliche Authentizität. Begriffe wie Population, Habitat, Vernetzung und Verinselung werden zu Bildern.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit der Tiroler Landesumweltanwaltschaft kann Andreas anschaulich und praxisnah über die Abwickelung von Naturschutzverfahren berichten.

Der Besuch im idyllisch gelegenen Naturparkhaus auf der Klimmbrücke in Elmen rundet den Tag ab. Marlene stellt uns den Naturpark Tiroler Lech vor – der auch als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen ist. Jetzt wissen wir, welche naturkundlichen Besonderheiten uns in den nächsten Tagen erwarten.

Der zweite Tag startet wieder wolkenlos. Christian führt uns auf die Schotterbank unterhalb des Naturparkhauses. Ziel der Erlebnispädagogik ist es, sich mit Herz, Hand und Verstand gemeinsam weiter zu entwickeln. Die Gruppe wächst zusammen, wobei wir coronabedingt auf Abstand achten.

Die Naturschätze am Lech werden sehend und tastend erforscht. Achtsamkeit für die „blinden“ ParnerInnen ergibt sich von selbst, wenn die Rollen getauscht werden.

Zwei der besonderen Naturschätze sind die Deutsche Tamariske und der Dünen-Sandlaufkäfer. Sie stehen für den dynamischen Lebensraum am Lech.

Dynamik kommt auch bei der Schatzbergung am „Säureteich“ auf. Ein großer Teil der Gruppe ist anfangs überzeugt, dass es nicht möglich ist, die Schatzkiste zu bergen. Mia beweist das Gegenteil – mithilfe aller anderen.

Magnus wählt für seine Geologie-Vorlesung einen außerschulischen Lernort – den Auwald am Lechufer. Statt PowerPoint gibt es Experimente und Forschendes Lernen. Eine 46 m lange selbstgestrickte Schnur steht für die 4,6 Milliarden Jahre seit der Entstehung der Erde. Das Auftreten des Menschen nach 45,98 m relativiert das anthropozentrische Weltbild.

Zeit und Dichteunterschiede sind für Magnus die wesentlichen Zutaten, um die Entstehung der Alpen zu verstehen.

Diese wird dann im Zeitraffer nachgestellt. Die Verteilung der Gesteine in Tirol wird trotz der komplexen Entstehungsprozesse anschaulich vermittelt.

Tag drei – das schöne Wetter ist vorbei. Kein Problem für Barbara. Die Vielfalt der Wassertiere lässt sich auch mit PowerPoint hervorragend darstellen. Barbara kennt sich mit Kleistlebewesen im Bach genauso aus wie mit Fischen oder sonstigen Wasserbewohnern.

Die ökologischen Zusammenhänge erleben wir bei der nachfolgenden Exkursion. Innerhalb kurzer Zeit ist der Wasserpegel aufgrund des anhaltenden Regens merklich gestiegen. Das Wasser ist trüb und der Lech führt viel Geschiebe mit. Vom Ufer aus sind kaum Wassertiere zu finden.

Andreas und Dietmar gehen im tieferen Wasser auf die Jagd und bringen eine Koppe an Land. Sie finden auch erwachsene Stein- und Eintagsfliegen.

So gesehen war der Regen – vom Erlebnis her – ein Segen!

Mit dem Sonntag beginnt schon der letzte Tag des Wasser-Moduls. Das Wetter ist so sonnig wie das Gemüt der Schutzgebietsbetreuerin Caroline. Sie führt uns zuerst durch die Ausstellung im Museum und dann an den Vilsalpsee. Die Konflikte zwischen Naturschutz und Naturnutzung erleben wir hautnah, da an diesem Tag das kleine Gebiet völlig überlaufen ist.

Zu den naturkundlichen Besonderheiten zählen die vielen Wasservögel. Wir beobachten: Haubentaucher, Blässhühner, Gänsesäger, Reiherenten und Stockenten. Auch Spuren eines Bibers sind noch zu finden.

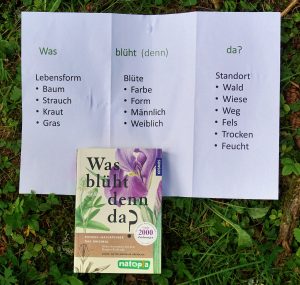

Was blüht denn da? Diese Frage lässt sich am besten beantworten, wenn man sich inmitten der Vegetation befindet. Vera führt uns vom Aufbau der Blüten bis zu den wichtigsten Familien-Merkmalen. Manche Blumen lassen sich mit dem Farb-Bestimmungsschlüssel überraschend einfach bestimmen – bei anderen ist es unmöglich. Dasselbe gilt für die Pflanzenbestimmungs-Apps. Der Weg zum Botanik-Profi ist eben ein weiter. Und das ist auch gut so 😉